|

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

-

O

s

c

a

r

T

e

s

t

o

n

i

|

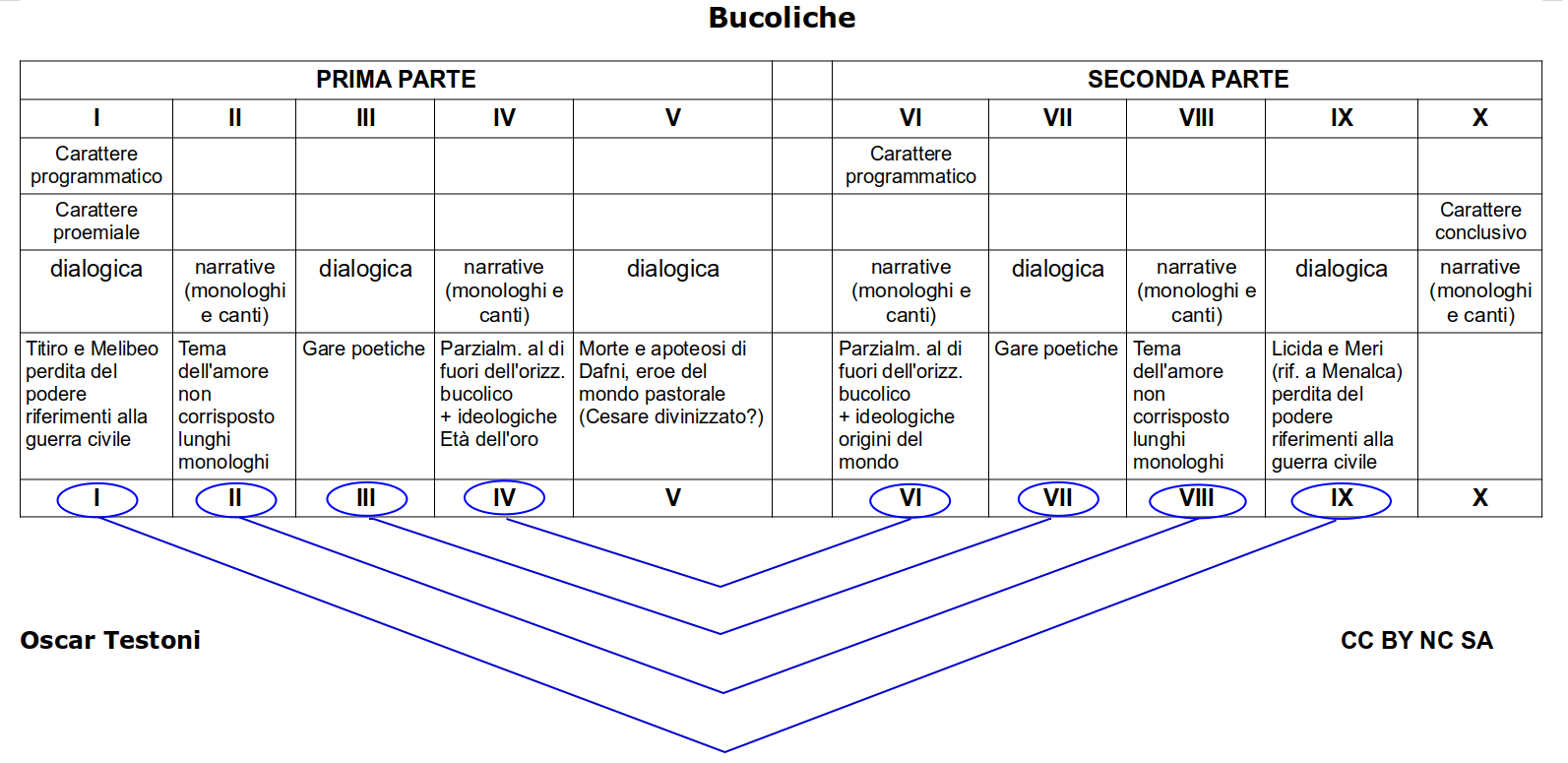

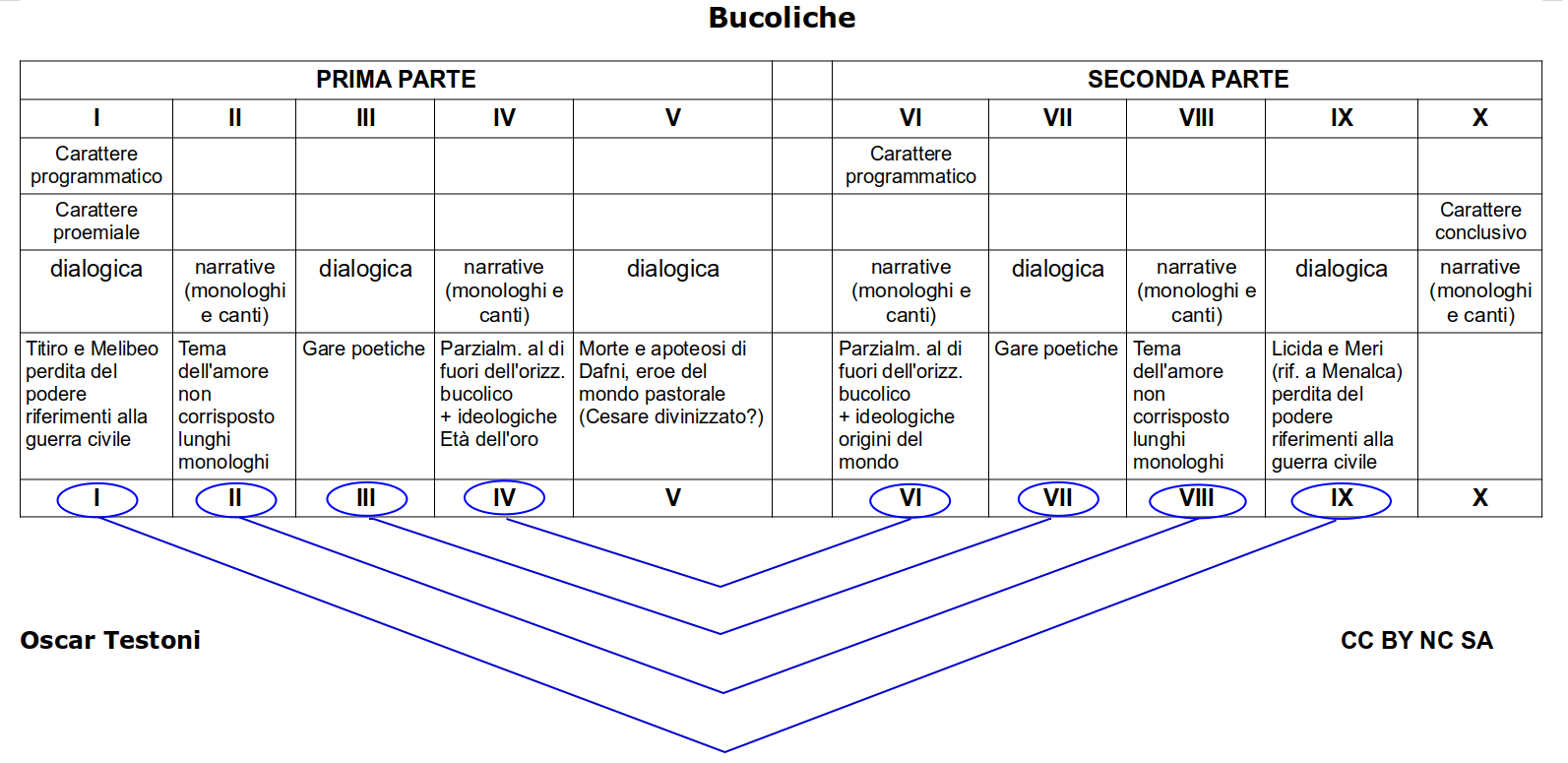

Bucolica

Oscar Testoni, ultima versione: 08/05/2023

| TITOLO |

Bucolica (carmina) < greco bukoliká = canti pastorali, canti dei bovari (bukólos: bovaro, pastore). A questo titolo si affiancò anche quello di ecloga [s.], eclogae [p.]: breve componimeto poetico o brano scelto

[eclogĀ], eclogae |

| DATAZIONE |

42-39 a.C.: sono gli anni del secondo triumvirato che vanno dalla Battaglia di Filippi al matrimonio di Marco Antonio con Ottavia minore, sorella di Ottaviano: l'anno prima (43) dell'inizio della composizione era stato ucciso Cicerone finito nelle liste di proscrizione che sancivano la nascita del secondo triumvirato e l'anno ancora prima (44) era stato pugnalato Cesare dai congiurati |

| MODELLO |

Idilli di Teocrito, poeta greco di Siracusa (III a.C.), ma vissuto a lungo presso la corte dei Tolomei ad Alessandria d'Egitto, inventore del genere bucolico, dando dignità letteraria a un filone di poesia popolare siciliana. |

Poetica delle Bucoliche.

| Ecloga I: |

programmatica: silvestrem tenui musam meditaris avena. Tipologia del suo canto silvestrem ... musam. Aggettivo tenuis scelta operata da Virgilio nella direzione di una poesia "leggera, semplice" → poesia bucolica, il più umile dei generi poetici (un altrove di pace e serenità). |

| Ecloga VI: |

programmatica: Titiro, allegoria di Virgilio, confessa di essere stato preso per le orecchie da Apollo (dio della poesia), mentre si accingeva a cantare re e guerre (reges et proelia) e di essere stato invitato a dedicarsi al culto della musa pastorale ➜ Virgilio si sente sospinto dalla propria ispirazione poetica a rifiutare la poesia epica e a dedicarsi all'agrestem ... musam. |

| Ecloga IV: |

Virgilio con una sfumata excusatio, dopo essersi rivolto al suo modello, Teocrito, pone il problema di cantare cose un po' più impegnative (paulo maiora), introducendo così il motivo dell'età dell'oro, inusuale per il genere bucolico. Quindi pur avendo fatto proprio il genere della poesia "umile" non disdegna di cantare argomenti più complessi, ma subito specifica che la sua poesia si svolgerà comunque su uno sfondo di arbusta, di humiles myricae e di silvae. |

| Ecloga VIII: |

ancora Virgilio riafferma la sua fedeltà alla pastorum ... musam |

|

Ecloga X: |

al contrario Virgilio si congeda esplicitamente dal genere bucolico. |

Virgilio e Teocrito.

Virgilio dichiara apertamente nelle ecloghe IV e VI di rifarsi alla "musa di Siracusa", ovvero Teocrito. In effetti deve molto a Teocrito (tecnica di strutturazione dell'ecloga, nomi dei pastori, perfino alcuni versi), MA ... stile, lingua, sentimento, costruzione del personaggio, conformazione del pesaggio, novità strutturali e contenutistiche sono VIRGILIANI.

Paesaggio.

| TEOCRITO | VIRGILIO |

| campagna dipinta a colori vivaci ed esuberanti, ma dietro a cui si vede la Sicilia |

campagna dai colori tenui, sfumati, ricca di nebbie e di ombre, che ricorda quella mantovana (piante tipiche di quella terra, fiume Mincio), ma talvolta echi al paesaggio siciliano di Teocrito (api iblee ) e all'Arcadia (regione del Peloponneso che poi verrà considerata nei secoli la sede naturale della poesia pastorale) |

| campagna reale |

pesaggio come spazio interiore, un luogo dello spirito, inventato, irreale a volte addirittura surreale, non identificabile,(un locus amoenus), forse quel mondo semplice e appartato desiderato dagli epicurei, in cui "vivere nascosti" (láthe biósas= "vivi nascosto"), in cui rifugiarsi nei tempi bui delel guerre civili |

Pastori.

| TEOCRITO | VIRGILIO |

| delineati in modo realistico, sono siciliani |

caraterizzazione che sfuma nella dorata nebbia della lontananza |

| nei loro confronti è distaccato, ironico, è un cittadino e non aderisce interiormente al momdo pastorale che descrive |

si annulla la distanza e il poeta aderisce intimamente al loro modello di vita, dà ampio risalto alla loro psicologia e mette in evidenza i loro stati d'animo che sono i suoi ➜ i pastori virgiliani in definitiva risultano più autentici, più vivi e più veri. La stessa inserzione di elementi autobiografici contribuisce ad accentuare nel lettore questa sensazione |

Tra i modelli vi sono anche i neoterori, ma con maggiore complessità.

Emulazione finalizzata al superamento del modello stesso ➜ capolavoro della poesia bucolica latina.

Mondo bucolico e storia

Novità assoluta del genere bucolico-pastorale è la presenza di problematiche storiche e sociali.

Eclogae I / IX: esproprio delle terre nel 41a.C. - Nella I probabilmente nella fortuna di Titiro, che grazie a un deus (riferimento a Ottaviano) ha conservato le terre, mentre "c'è turbamento da ogni parte in tutti i campi" si riflette la vicenda autobiografica dell'autore che é inizialmente riuscito a conservare le sue proprietà familiari, mentre nella IX anche Menalca se ne deve andare e in lui si riflette la vicenda autobiografica dell'autore che alla fine perde i suoi terreni.

Ecloga IV: compare il console Asinio Pollione

Ecloga V: allusione allegorica alla morte di Giulio Cesare

Ecloga VI: compaiono il governatore Alfeno VAro e l'amico poeta Cornelio Gallo.

Ecloga X: ancora Cornelio Gallo.

Sembra che a Virgilio, proprio quando cerca di fuggire dalla realtà del suo tempo, per rifugiarsi nel mondo della poesia bucolica, la storia lo insegua e gli impedisca di astrarsi del tutto. Sembra che il dettato epicureo del vivere nascosto non possa essere praticabile neò mpndo romano e nel mondo romano delle guerre civili.

Ma anche quando tratta argomenti e problemi reali Virgilio li filtra attraverso il suo sentimento bucolico. Titiro e Melibeo non parlano espressamente delle guerre civili ma delle loro conseguenze tragiche. La scena si svolge in una realtà dai contorni sfumati e connotata in modo arcadico. Vi sono i sentimenti di gioia contenuta e malinconia (Titiro) e di angoscia stemperata ancora in malinconia (Melibeo). Alla fine il teatro della guerra resta sullo sfondo, sfumato e irrilevante, perché nell'ecloga I protagonisti sono Titiro e Melibeo con i loro pensieri e sentimenti.

Ecloga IV: travestimento bucolico degli eventi reali: età dell'oro, età palingenetica: rinnovamento dell'uomo in senso tutto etico (valori della giustizia e della pace) corrisponde un rinnovamento della natura (mondo animale pacificato, la terra produrrà tutto ovunque spontaneamente): UTOPIA, sogno alternativo alle miserie e nefandezze delle guerre civili. Ansia collettiva di pace → nascita del puer. Tutto in chiave bucolica. Sogno di una nuova Arcadia dello spirito, un "altrove" fatto di pace e serenità, lontano dal fragore delle armi.

Oscar Testoni, ultima versione: 08/05/2023

Versione non ancora definitiva

|